La découverte d’une molaire dénisovienne parfaitement conservée dans une grotte laotienne est une confirmation fossile longtemps attendue de la présence en Asie du sud-est de la plus grande population dénisovienne.

L’Asie du sud-est continentale est une immense région calcaire, où pullulent les grottes. Les pluies de la mousson entraînent les os des animaux morts, puis les déposent avec des sédiments dans les grottes qu’elles traversent.

C’est dans un tel piège à fossiles, une accumulation compacte de fossiles et de sédiments – une brèche – qu’une équipe de chercheurs emmenée par Fabrice Demeter de l’université de Copenhague et du Muséum national d’histoire naturelle, a découvert une molaire humaine très vraisemblablement dénisovienne.

La dent – répertoriée comme TNH2-1 – provient d’une brèche trouvée dans Tam Ngu Hao, c’est-à-dire dans la « grotte du cobra » dans le parc national de Nam Et-Phou Louey. Cette cavité est située à mi-hauteur d’une falaise proche de la grotte de Tam Pà Ling, connue pour ses Homo sapiens anciens (60 000-70 000 ans).

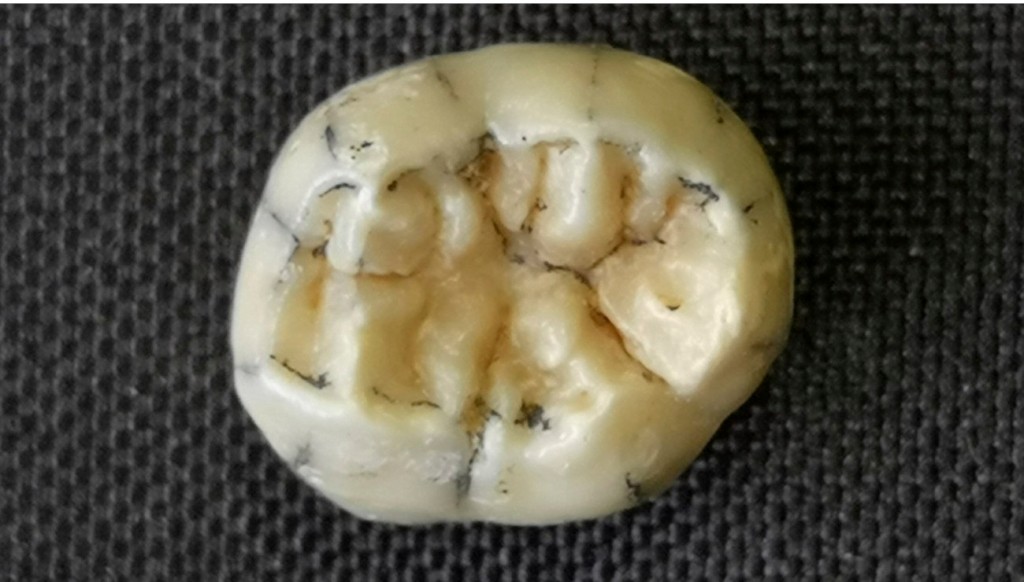

Il s’agit d’une couronne de molaire humaine parfaitement préservée, dont la morphologie et les crénulations particulières suggèrent une dent dénisovienne.

Pour situer TNH2-1 dans le temps, les chercheurs ont daté par plusieurs méthodes physiques la brèche contenant la dent, des dents animales qui l’entouraient et les strates inférieure et supérieure.

De la prise en compte des résultats et de leurs diverses incertitudes, il ressort avec une grande probabilité que la dent date d’entre 131 000 et 164 000 ans, c’est-à-dire du Pléistocène moyen (2,58 millions d’années à 11 700 ans avant le présent). Les chercheurs ont fait le choix de ne pas analyser l’ADN, rarissime sous les tropiques, pour se concentrer sur les protéines de l’émail…

L’absence de peptides spécifiques aux mâles prouve que la dent a appartenu à un individu féminin, mais le « protéome » s’est avéré trop dégradé pour pouvoir conclure quant à l’espèce.

Alors, après avoir microtomographié TNH2-1 pour en extraire un modèle numérique ultraprécis, les chercheurs ont quantifié ses caractéristiques à l’ordinateur : épaisseur de l’émail, forme des sillons et des cuspides, dimensions diverses, etc., puis ils les ont comparées à celles des molaires d’humains du Pléistocène.

Il en ressort d’abord que TNH2-1 est distincte des molaires d’H. erectus, mais proche de celles des Néandertaliens du Pléistocène moyen et encore plus de celles des Néandertaliens du Pléistocène supérieur.

Il apparaît ensuite qu’elle est bien plus proche encore des molaires de la demi-mandibule Xiahe, un fossile dénisovien datant de 160 000 ans, trouvée sur le plateau tibétain et dans une moindre mesure de dents de plusieurs fossiles chinois considérés comme dénisoviens par nombre de paléoanthropologues : celles de la mandibule de Penghu ou du crâne de Harbin par exemple.

Les chercheurs tirent de ces observationsla conclusion que TNH2-1 pourrait passer pour néandertalienne, mais qu’elle est bien plus vraisemblablement dénisovienne, puisqu’elle a été découverte très loin des régions occupées par les Néandertaliens.

Ils soulignent en outre que la molaire de Tam Ngu Hao montre les capacités d’adaptation des dénisoviens, puisqu’ils pouvaient autant vivre dans la froideur de la Sibérie ou des hautes altitudes du plateau tibétain, que dans la chaleur moite des jungles tropicales.

Cette constatation est très importante, car l’étude génétique des populations d’Asie du sud-est a révélé que nombre d’entre elles ont des proportions importantes d’ADN dénisovien : les Agta magbukon de l’île de Luçon par exemple en possèdent près de 5 % ; les groupes Papous jusqu’à 4 %.

Maintenant que la présence des dénisoviens en Asie du sud-est est attestée par un premier fossile, ces traces considérables de métissage ne s’expliquent que si une population dénisovienne importante a vécu dans la région jusqu’à une période récente.

Même si une unique molaire ne semble pas en constituer un indice important, sous les conditions tropicales très peu favorables à la fossilisation, c’est pourtant le cas !

(Source : Science)